Changement de mode de scrutin dans les villages : parlons du projet, moins de la réforme électorale…

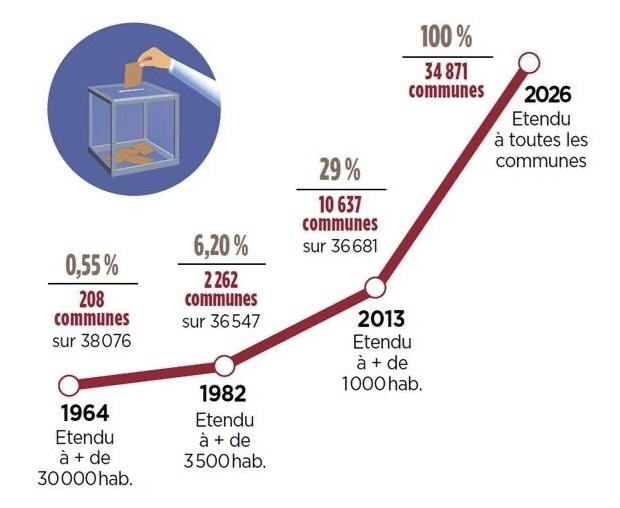

Depuis la loi du 21 mai 2025, un nouveau mode de scrutin s’imposera en mars 2026 à l’ensemble des communes de France de moins de 1 000 habitants. Désormais, le scrutin de liste paritaire remplace le système ancien du panachage, où les électeurs pouvaient rayer ou ajouter des noms. Cette évolution, en apparence technique, marque en réalité […]

Depuis la loi du 21 mai 2025, un nouveau mode de scrutin s’imposera en mars 2026 à l’ensemble des communes de France de moins de 1 000 habitants. Désormais, le scrutin de liste paritaire remplace le système ancien du panachage, où les électeurs pouvaient rayer ou ajouter des noms. Cette évolution, en apparence technique, marque en réalité un tournant symbolique dans l’histoire démocratique du monde rural.

L’objectif affiché est clair : harmoniser les règles, renforcer la parité et stabiliser les conseils municipaux. Le système de panachage, hérité du XIXᵉ siècle, avait sa noblesse : il incarnait une démocratie de proximité, fondée sur la connaissance mutuelle, la confiance et le jugement individuel. Ce mode de scrutin plurinominal majoritaire à deux tours – instauré par la loi municipale du 5 avril 1884 – a accompagné la construction de la République dans les ruralités. La loi de 1884, acte fondateur de l’autonomie communale, faisait des maires et des conseils municipaux les piliers de la démocratie de proximité. Dans des villages où tout le monde se connaît, cette souplesse semblait naturelle, presque organique.

Mais la ruralité d’hier n’est plus celle d’aujourd’hui. Les trajectoires sociales, les mobilités, la diversité des habitants, l’évolution du tissu économique et associatif ont profondément changé la donne. Le panachage, censé favoriser le lien direct, montrait aussi ses limites :

- il fragilisait les équipes, provoquait des divisions internes,

- il rendait la constitution de projets communs plus difficile,

- et il transformait parfois l’élection en concours de popularité plus qu’en choix de vision collective.

- Il ne réglait pas la question de la parité.

La réforme cherche donc à adapter la démocratie communale à une époque nouvelle, où la cohérence d’équipe, la parité et la lisibilité politique deviennent aussi nécessaires que la proximité interpersonnelle l’était autrefois.

Un nouveau cadre : entre promesse et fragilité

Le passage au scrutin de liste paritaire bloquée introduit une logique d’équipe et d’égalité, mais il impose aussi de nouvelles contraintes. Les villages devront composer des listes équilibrées, parfois incomplètes, mais toujours mixtes. Dans bien des communes, ce sera un défi : il faudra convaincre, équilibrer, fédérer. Et apprivoiser cette nouvelle façon de faire. En d’autres termes, de « faire politique », dans un sens pleinement positif et civique, en exerçant sa responsabilité citoyenne, éthique et créatrice.

Le risque n’est pas mince. Là où l’ancien système valorisait la participation informelle, ce nouveau cadre pourrait décourager certains engagements spontanés. Et l’on voit déjà poindre une crainte démocratique, dans un contexte où nombre de maires peinent à trouver des successeurs. Mais l’enjeu n’est pas de regretter un passé : il s’agit plutôt d’inventer une nouvelle manière de faire vivre la démocratie communale. La question n’est pas de savoir si la réforme est bonne ou mauvaise en soi, mais comment nous allons nous en emparer collectivement.

Ce que cette réforme révèle

Derrière ce changement, se dessine un enjeu plus large : celui du rapport entre l’État et les territoires. L’uniformisation du mode de scrutin traduit une vision centralisée de la démocratie – une même règle pour tous, indépendamment des singularités locales. Elle part d’une intention légitime (égalité, clarté), mais elle soulève une question essentielle : comment faire vivre la diversité des communes dans un cadre juridique de plus en plus homogène ?

Cette tension reflète le moment que nous traversons : un État fragilisé, oscillant entre recentralisation et crise de confiance ; un monde rural en recomposition, traversé par la baisse de l’engagement, la perte de repères, la dévitalisation du lien au territoire. Et tout cela s’inscrit dans un cadre plus global d’incertitude, marqué par l’effondrement du vivant, la crise climatique, et ce que certains appellent désormais le capitalocène — un âge où la logique économique a colonisé jusqu’à nos institutions et nos imaginaires.

Repolitiser la commune : un enjeu républicain

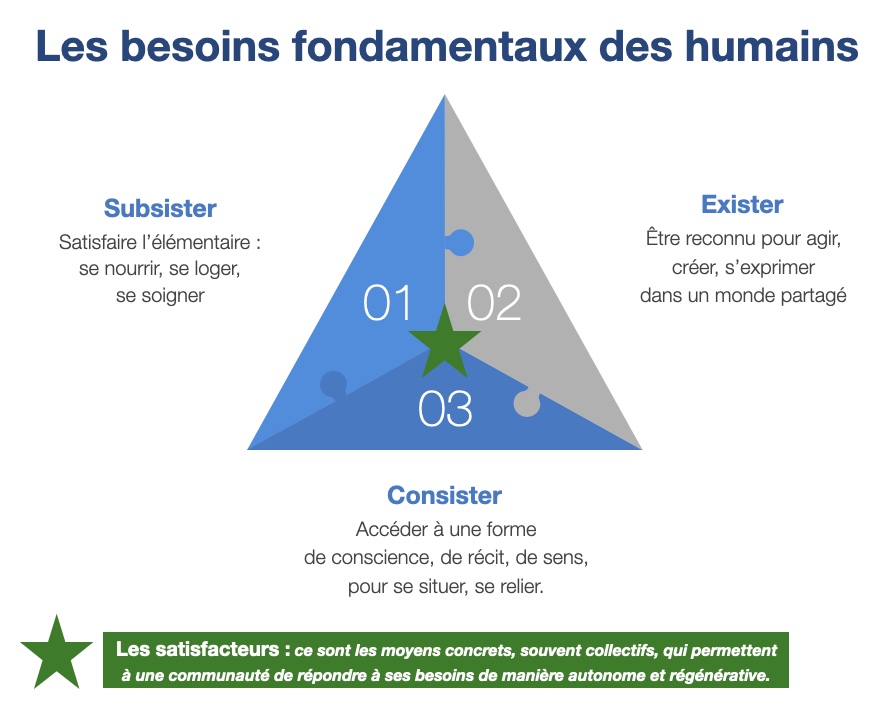

Dans ce contexte, la réforme du mode de scrutin devient un révélateur : elle nous force à rouvrir la question du sens. Non pas seulement « comment élire », mais pour quoi faire commune ? Faut-il administrer, ou habiter ? Gérer, ou espérer ? La commune ne doit pas être réduite à un échelon administratif : elle reste le premier lieu du politique, celui où l’on peut encore débattre, imaginer, expérimenter des manières de vivre ensemble. Dès lors, la période qui s’ouvre – avant ou après les élections de 2026 – offre une chance : celle de se réunir, de se parler, de redonner chair à la démocratie locale. Et de poser collectivement cette question centrale : De quelle commune avons-nous envie ? Quelle commune voulons-nous construire ? Quelle commune osons-nous espérer ?

Les États Généraux Communaux : une réponse à la hauteur du moment

Les États Généraux Communaux (EGC) proposent justement de rouvrir cet espace du commun. Ils ne cherchent pas à défendre un modèle passé, ni à opposer l’État et le local, mais à réinventer la manière de réfléchir et d’agir ensemble, à l’échelle la plus concrète, celle du village, du quartier, du bourg. Dans un monde où le doute gagne toutes les sphères – de la République à la biosphère -, les États Généraux Communaux offrent un cadre inédit pour repolitiser la commune à partir de l’expérience vécue, pour renouer avec le vivant, et pour transformer la peur en projet collectif.

Parce que la commune, dans son humilité et sa proximité, demeure le lieu où il est encore possible de tenir ensemble. Il n’est pas d’acte plus révolutionnaire aujourd’hui que de faire à nouveau du « commun ».

Cet article vous a plu ? Partagez-le !